また、今年もクリスマスがやって来ますね![]()

なんとなくうきうきするこの季節

表参道では、それをさらに盛り上げてくれるこのイルミネーションが輝いています

表参道のシンボルのケヤキ98本にシャンパンゴールドのLEDが12月1日からクリスマスまで点灯しています

この電飾は1991年に始められましたが渋滞やゴミ問題で中止されていました

けれど、又2009年に復活しました![]()

![]()

表参道は、大正8年に作られました明治神宮迄の参道です

神宮外苑から青山通りを通り表参道の交差点から曲がって明治神宮に向かう通りの事です

それに対して裏参道というの存在をご存知ですか![]()

裏参道は信濃町から千駄ヶ谷への道で昔は馬車道もあったそうなのですが

昭和39年のオリンピックの為、今は首都高速道路4号線の一部になってしまったようです

話はイルミネーションに戻りますが、どうもこのムードのある電飾を前にいるのに

貧乏性の私には、この電飾の電気代が気になるんです![]()

そこで、調べてみました![]()

消費電力(w)÷1000×日数×1日の使用時間×1kWh当たりの電気料金=電気料金

なんですね〜

そして、屋外で使用しているものは、防水LEDを使っていますので!00球で約10Wだそうです

この表参道イルミネーションは10万球ほどで、日没から10時頃迄の点灯。。。

そして、1kWhの電気料金が22円の地域としますと

(10W÷1000)×30×4×22=26.4円![]()

これは、100球での計算なので100000球で計算すると

ひと月 26.4×1000=26,400円![]()

思っていたより、安いんですね![]() って。。

って。。

これ、計算違ってるのかしら。。![]()

でも、LEDに変わってから本当に世の中の電気代がとても安価になっているんですね

さて、これで来年から私も心置きなくこの輝きの中に身を投じる事ができます![]()

このお菓子をとても楽しみにいらっしゃる方が多いんですよ

このお菓子をとても楽しみにいらっしゃる方が多いんですよ

聚光院という院号は、三好長慶の法名「聚光院殿前匠作眠室進近大禅定門」からとったそうです

聚光院という院号は、三好長慶の法名「聚光院殿前匠作眠室進近大禅定門」からとったそうです ここの庭には表千家、裏千家、武者小路千家代々の墓所となっています

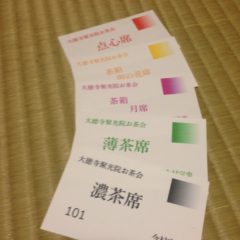

ここの庭には表千家、裏千家、武者小路千家代々の墓所となっています お茶席は、珍しい茶箱の席が二席と薄茶席、濃茶席、点心がなんとイタリア料理でした

お茶席は、珍しい茶箱の席が二席と薄茶席、濃茶席、点心がなんとイタリア料理でした

母に聞くところによると、小さい時からその傾向はあったらしいのですが

母に聞くところによると、小さい時からその傾向はあったらしいのですが しばらく眠れない日々が続きましたが 迷っている暇もなく。。覚悟を決めました

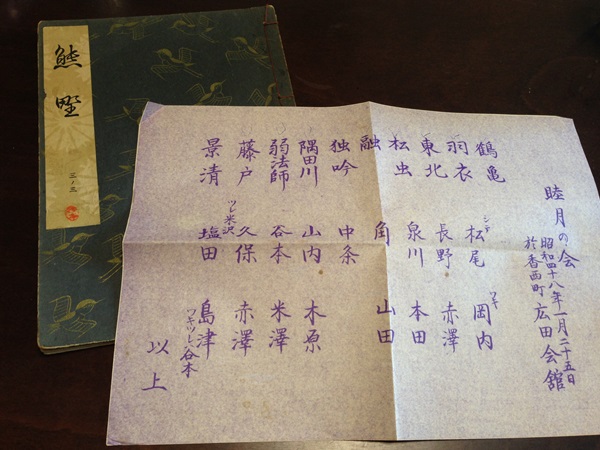

しばらく眠れない日々が続きましたが 迷っている暇もなく。。覚悟を決めました 私が舞わせていただいたのは「熊野」(ゆや)でした

私が舞わせていただいたのは「熊野」(ゆや)でした 毎回、発表会にでますと思うのですが

毎回、発表会にでますと思うのですが 床は「明歴々露堂々」清水公照筆

床は「明歴々露堂々」清水公照筆 風炉は中置き用として作られた板風炉(焼杉)玄々斎好

風炉は中置き用として作られた板風炉(焼杉)玄々斎好 社中の皆様、前日準備から当日一日お疲れ様でした

社中の皆様、前日準備から当日一日お疲れ様でした

能面は、大きく分類して

能面は、大きく分類して 昔は、このぐらいの事 どうって事なかったのですが最近妙にダメなんです

昔は、このぐらいの事 どうって事なかったのですが最近妙にダメなんです 歴史は古く、北野天満宮が室町時代に焼失してしまい、将軍 足利義植が社殿の修築をさせた際に残材が出たため

歴史は古く、北野天満宮が室町時代に焼失してしまい、将軍 足利義植が社殿の修築をさせた際に残材が出たため そしてそのちょうちんに照らされて見えているのがお茶室なのです

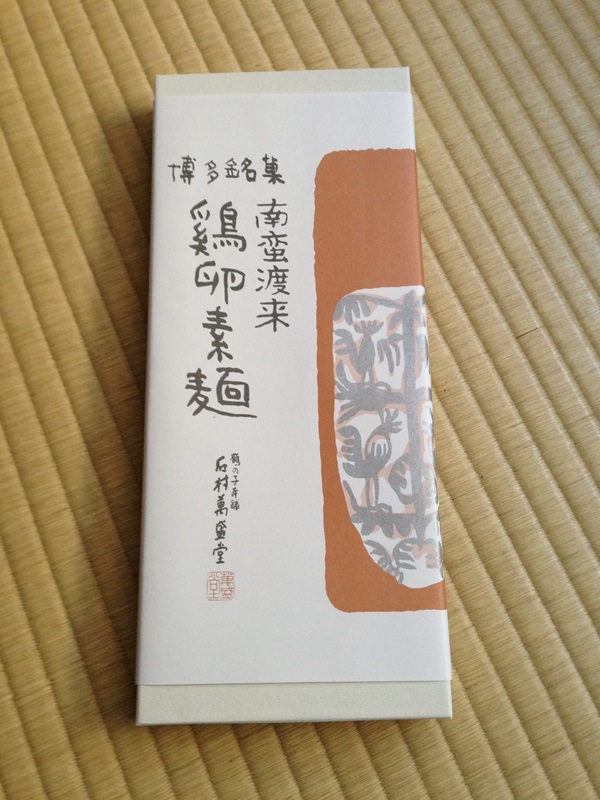

そしてそのちょうちんに照らされて見えているのがお茶室なのです 箱を開けてびっくり!ふわっと香る卵のかおりと共に黄金色をしたお菓子が出てきました

箱を開けてびっくり!ふわっと香る卵のかおりと共に黄金色をしたお菓子が出てきました そして、触ると柔らかくて少しねばりけのある感じなのです

そして、触ると柔らかくて少しねばりけのある感じなのです この鶏卵素麺は、ポルトガルから伝来したもので、作り方はなんと!

この鶏卵素麺は、ポルトガルから伝来したもので、作り方はなんと! これは、鶏卵素麺を作る際に残ってしまう卵白を有効利用するために石村萬盛堂さんの創業者が発明されて

これは、鶏卵素麺を作る際に残ってしまう卵白を有効利用するために石村萬盛堂さんの創業者が発明されて 前回のと比べて少しバージョンUPしました

前回のと比べて少しバージョンUPしました そこでジャカルタを調べてみました

そこでジャカルタを調べてみました

どれがいいですか

どれがいいですか 千駄ヶ谷の駅から徒歩10分程の場所です

千駄ヶ谷の駅から徒歩10分程の場所です 今回は、師匠の晴れ舞台とあって、弟子の私達は早めに到着して受付あたりの準備係りです

今回は、師匠の晴れ舞台とあって、弟子の私達は早めに到着して受付あたりの準備係りです 本番前の能舞台です

本番前の能舞台です 能楽堂の中には食堂がありますが、関係者だけの食堂が別にあり、ここで準備の前に腹ごしらえ(全然働いていないのに・・・)

能楽堂の中には食堂がありますが、関係者だけの食堂が別にあり、ここで準備の前に腹ごしらえ(全然働いていないのに・・・) 懐かしい感じのこの定食

懐かしい感じのこの定食 4月2日の時点ではけもくじゃらです ↑

4月2日の時点ではけもくじゃらです ↑ 4月6日になると、その名の通りやぶれた傘の姿でしょう? ↑

4月6日になると、その名の通りやぶれた傘の姿でしょう? ↑ 味の素スタジアム前にて ↑

味の素スタジアム前にて ↑ あまりの桜のきれいさにクルマもずらっと並んで見物していました

あまりの桜のきれいさにクルマもずらっと並んで見物していました 神社に入ってすぐの桜 ↑

神社に入ってすぐの桜 ↑ 少し奥の左側の桜の下での野点です ↑

少し奥の左側の桜の下での野点です ↑ この日は、横で結婚式の前撮りをされていました

この日は、横で結婚式の前撮りをされていました 順番にお点前をしてもらいました

順番にお点前をしてもらいました この日は、大安でしたので結婚式が行われていました

この日は、大安でしたので結婚式が行われていました 中でも、ひときわ私達、いや、私が癒されたお客様がこのフレンチブルの 「よもぎちゃん」

中でも、ひときわ私達、いや、私が癒されたお客様がこのフレンチブルの 「よもぎちゃん」 準備に母のお社中さん達が大勢来てくださりました

準備に母のお社中さん達が大勢来てくださりました 広ーい水屋です ↑(準備中)

広ーい水屋です ↑(準備中) こちらは、お濃茶席です ↑(準備中)

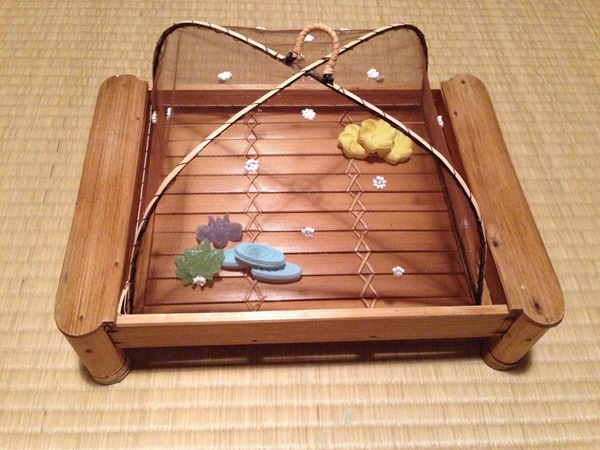

こちらは、お濃茶席です ↑(準備中) お干菓子は地元の三友堂さんのすみれと松

お干菓子は地元の三友堂さんのすみれと松 薄茶席の設えです ↑(本番前)

薄茶席の設えです ↑(本番前) お庭も緑が綺麗です

お庭も緑が綺麗です 親授式の時の写真です ↑

親授式の時の写真です ↑ EF81系電気機関車 ↑

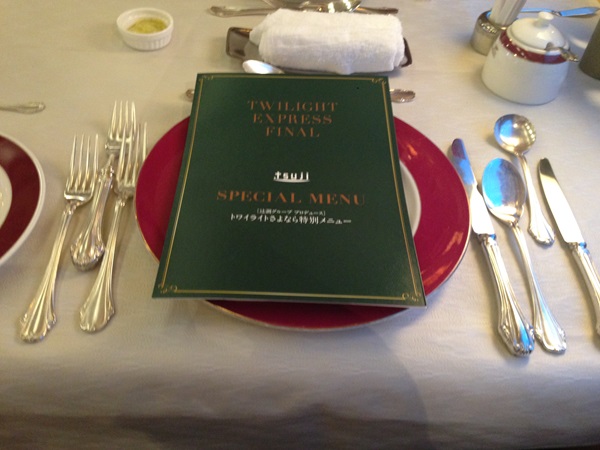

EF81系電気機関車 ↑ 今回乗ったのは 札幌駅から大阪駅行の上り列車です

今回乗ったのは 札幌駅から大阪駅行の上り列車です 個室のカギはこのカード・キーなんですよ

個室のカギはこのカード・キーなんですよ そして、レストランも奇跡的に予約が取れたんです!

そして、レストランも奇跡的に予約が取れたんです! 車内で作られると思えないほどクオリティーの高いお料理で列車の窓からの景色を眺めながらのお食事は格別でした

車内で作られると思えないほどクオリティーの高いお料理で列車の窓からの景色を眺めながらのお食事は格別でした 車掌さんのこの笑顔!いいー

車掌さんのこの笑顔!いいー (左回りに れんこん、びわ、わらび、だいこん、バナナ、きゅうり、にんじん、さくらんぼ、栗、なす、桃、みかん、りんご)

(左回りに れんこん、びわ、わらび、だいこん、バナナ、きゅうり、にんじん、さくらんぼ、栗、なす、桃、みかん、りんご) この山が、鷹峯です

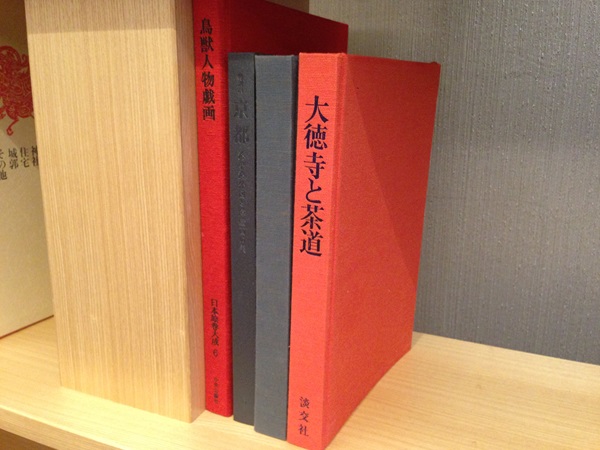

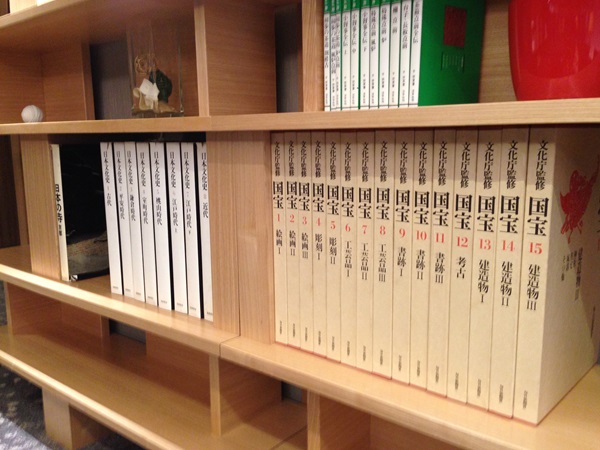

この山が、鷹峯です 二階にあるライブラリー

二階にあるライブラリー 茶道関係の本も沢山!

茶道関係の本も沢山!

明るいフロアー、ここからゴンドラに乗ってロビーに行くんですよ

明るいフロアー、ここからゴンドラに乗ってロビーに行くんですよ

謡本を探すと、母からいただいた謡本があったので

謡本を探すと、母からいただいた謡本があったので

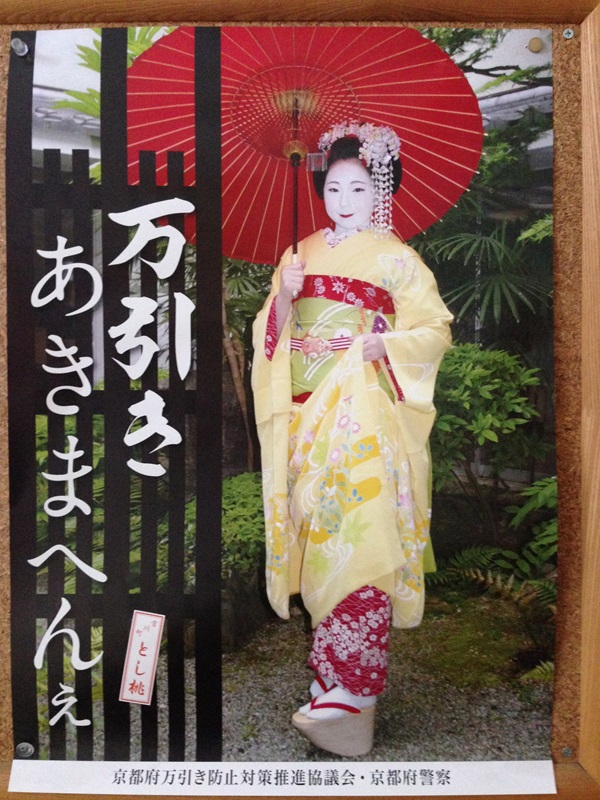

他には注意事項「ここにはゴミ捨て場にゃないで」とか「ここは、便所とちがます」など文章もおもしろしんですが

他には注意事項「ここにはゴミ捨て場にゃないで」とか「ここは、便所とちがます」など文章もおもしろしんですが 今回の茶懐石は、大徳寺重を使った点心です

今回の茶懐石は、大徳寺重を使った点心です 大徳寺重

大徳寺重 煮物椀

煮物椀 炭点前の後、私から皆さんのお濃茶を差し上げます

炭点前の後、私から皆さんのお濃茶を差し上げます とても狭いので、みんな窮屈そうで申し訳ない感じです

とても狭いので、みんな窮屈そうで申し訳ない感じです お干菓子は、鎌倉からいらしている生徒さんから豊島屋さんの和三盆(右上)

お干菓子は、鎌倉からいらしている生徒さんから豊島屋さんの和三盆(右上) 薄茶のお道具は、これまたお約束の「曙なつめ」松に鶴の蒔絵ですね

薄茶のお道具は、これまたお約束の「曙なつめ」松に鶴の蒔絵ですね さて、その後はそれぞれに薄茶のお点前を披露しつつ、お客様になったり亭主になったりと

さて、その後はそれぞれに薄茶のお点前を披露しつつ、お客様になったり亭主になったりと そして、生徒さんたちから私になにやらプレゼントがあるという事で・・・

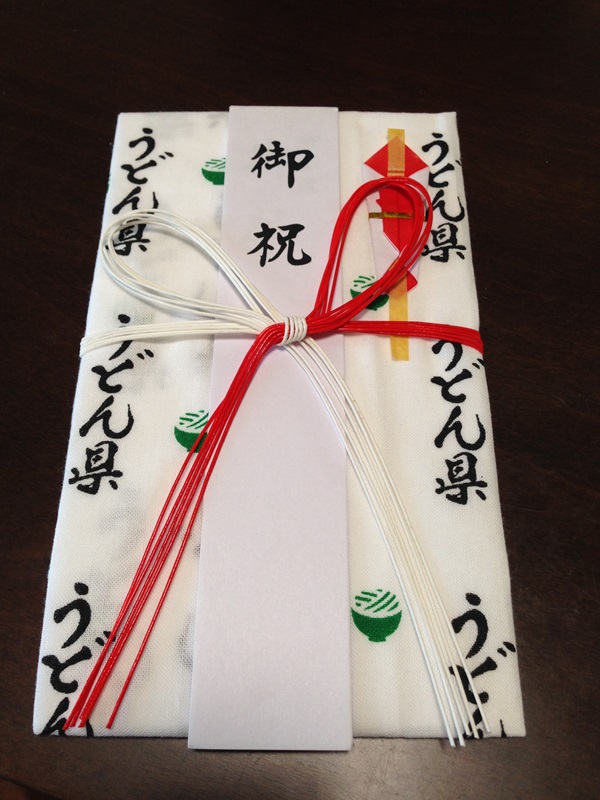

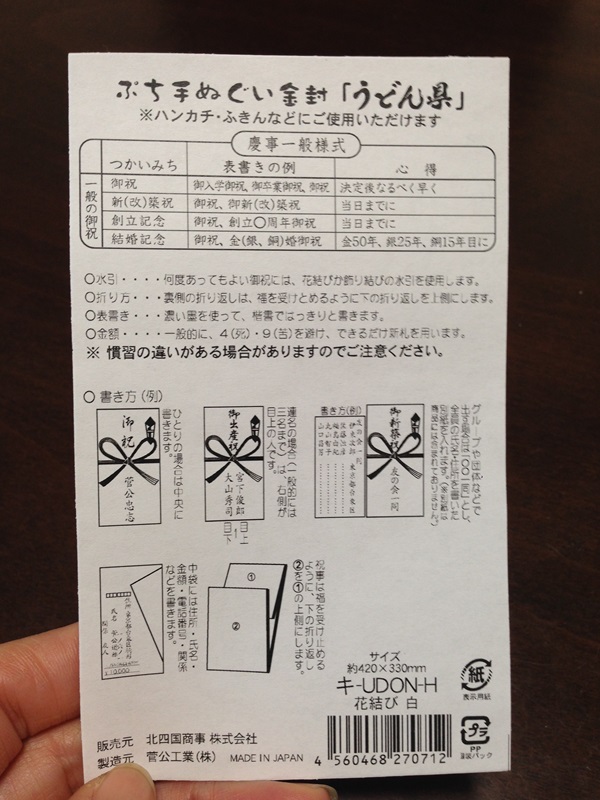

そして、生徒さんたちから私になにやらプレゼントがあるという事で・・・ 頂いたものは、なんと空海庵のマークの入ったオリジナル風呂敷!でした

頂いたものは、なんと空海庵のマークの入ったオリジナル風呂敷!でした 私が、生徒さんにおもてなしをと思っていたのに これは、嬉しい逆転劇??

私が、生徒さんにおもてなしをと思っていたのに これは、嬉しい逆転劇?? はい、今年は正常に戻しました

はい、今年は正常に戻しました

けど、これを使う勇気が無いことも告白しておきます(笑)

けど、これを使う勇気が無いことも告白しておきます(笑)