年も押し迫った今日この頃、お気に入りの腕時計の電池が切れているので新年に向けて交換する事にしました

なんとなく、時計の電池交換=新宿のさくらや という固定概念の元 夜の新宿へ

年末とあって新宿はいつもに増して人が多いです

ここまで読んでいてはて?と思っている方!

そうなんですよ!新宿東口に昔からあったさくらやはもうないんですよね

新宿に着いてからしばらくしてから気が付きまして

そう、このビックロに辿り着いたのです

地下にそのコーナーがありましたが、結局私の時計はここではできないとの事

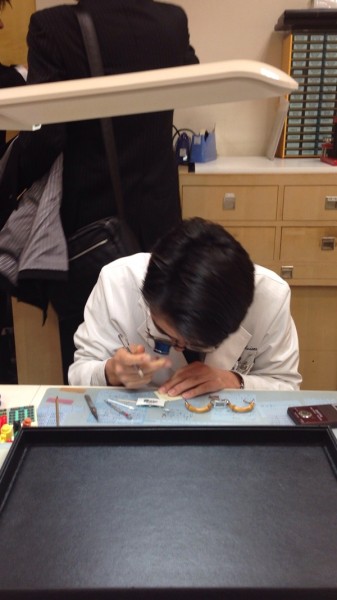

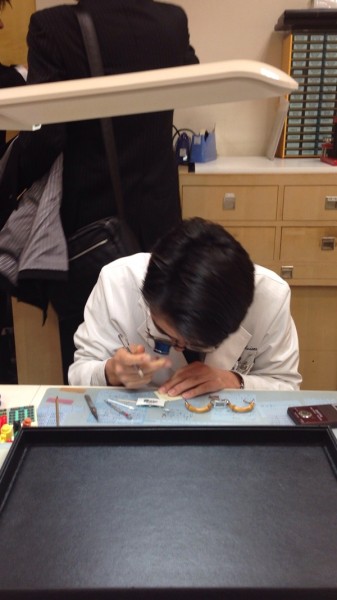

仕方なく、伊勢丹の時計修理の場所まで行きました

仕方なく、伊勢丹の時計修理の場所まで行きました

すぐに後ろを開けて、交換していただきました

こんな、精密機械を触れるなんて尊敬します。

とても、慎重に作業をされているのが印象的でした

風水的では 止まった時計をそのままにしておくのはよくないとの事ですね

これで、うちにあるすべての時計は動いています!

時計はほっとけいないですよ~

今年もあとわずかで終わりますが

なんと、一年の早いことといったら。。。

この時を刻む時計のメンテをしておいて

新年を迎えようということなんです

来年もまた大切な時間を正確に動いてくれますようにお願いしたいです

一日一日を大切にしたいと思っています

時計さんよろしくお願いしますね

京都の友人に誘われて京都の観世会館に能を観に行って参りました

能は、東京ではよく拝見しますが京都では初です

場所もよくわからず、とにかく言われた通りのバスに乗り言われた通りのバス停で降りました

年末近くなると京都では、タクシーが少なくてなかなか拾えないんですね~

ですから、急いでいる時はバスの方が早かったりするようです

特に雪が残っている状況だと車体が汚れるから出さないというタクシーもいるという噂も

地元の友人から伺いました(ほんとうかな(笑)

今回、とても愉しみにして行った理由があるんです

演目が「龍田」だったからなのです

「龍田」は数年前横浜能楽堂での発表会で初めて舞囃子を舞わせていただいた時

自分の謡を間違えてしまい、お囃子の先生や地謡の先生方に大変なご迷惑をお掛けしてしまった演目なのです

もちろん、舞囃子を覚えていることもそうですがあの大失敗以来この演目を避けてしまっていたのです

日にち薬とは良く言ったもので、ようやく観ようという気持ちになり、さらに懐かしい気持ちまで出てきたのです(笑)

入口は、松濤の会館と比べて間口が狭くひっそりとしています

入口は、松濤の会館と比べて間口が狭くひっそりとしています

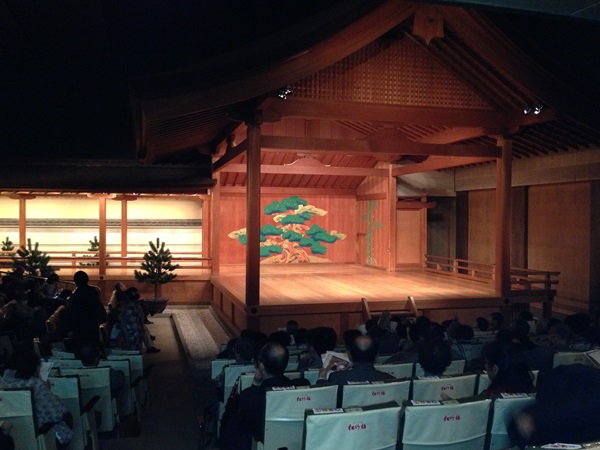

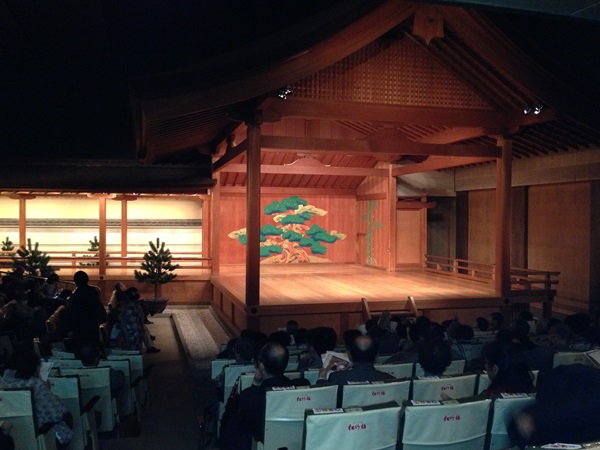

当日は、片山定期能の公演でした

能舞台は、大体どこも同じですが大きく違うのが、本舞台正面の板です(鏡板といいます)

ここには、松が描かれますが上から3つに枝分かれした松が7.5.3となっているのが

特徴です。この会館の鏡板の絵は堂本印象さんが描かれたものだそうです

素晴らしいですね!

舞台もとても感動して、やはりプロは違うなーと うなずいた私でした(あたりまえです・・・)

この後の移動にやはりタクシーがなかなか拾えず 無線タクシーの予約をしました

この後の移動にやはりタクシーがなかなか拾えず 無線タクシーの予約をしました

そうすると、なんと京都のタクシーは所定の場所のお迎えに来ると

そこから電話をくれるんですね!

東京は、そんなサービスはされた事がないのでびっくりしました!(ですよねー??)

タクシーは、思ったより早く着くとそこから送迎として料金が発生している事があるので

貧乏性な私が何度も何度も外に見に行っているのに反して落ち着いてでんと構えていた友人の行動を

後から納得した私なのでした(笑)

みなさん、講談ってご存知ですか?

私は、知っているようで知らなかったんです

テレビでは、拝見した事がありましたが、じっくりと最初から最後まで

聞いたことがなかったのです

今回、人に誘われて行ってきました!すごい衝撃でした(笑)

荻窪駅から歩いて少しの杉並公会堂にて、講談の会が催されました

荻窪駅から歩いて少しの杉並公会堂にて、講談の会が催されました

講談は、落語に似ていると思っていましたがいや、全然違うんですね

まず、落語にはない机があります

その机の前に座って軍記や政談をするのです

名物が、「そこに現れましたがなんとか。。」などどいって扇などを机にたたくんです

今回は、時期だからでしょうが忠臣蔵がテーマでした!私はこう見えて(どう見えているのか?)忠臣蔵の大ファンなので

とても、話に身を乗り出して興じてしまいました

なんと!これはおもしろい!なぜ、今までこの楽しみを知らなかったのか?と悔やむほど

それもそのはず、講談は一度は無くなりかけた伝統芸能だそうで

今の方々で復活させようとされているとの事です

この講談で驚くのが、女性の講談師が多く、中でも神田紅さんという方がトリでしたがとても迫力のある講談で

感激しました

今ある、立川文庫や講談社もこの講談本を発行したことから今に至るとの事

これも立派な日本独特の伝統芸能なのですから、是非もっと普及してほしいと願います

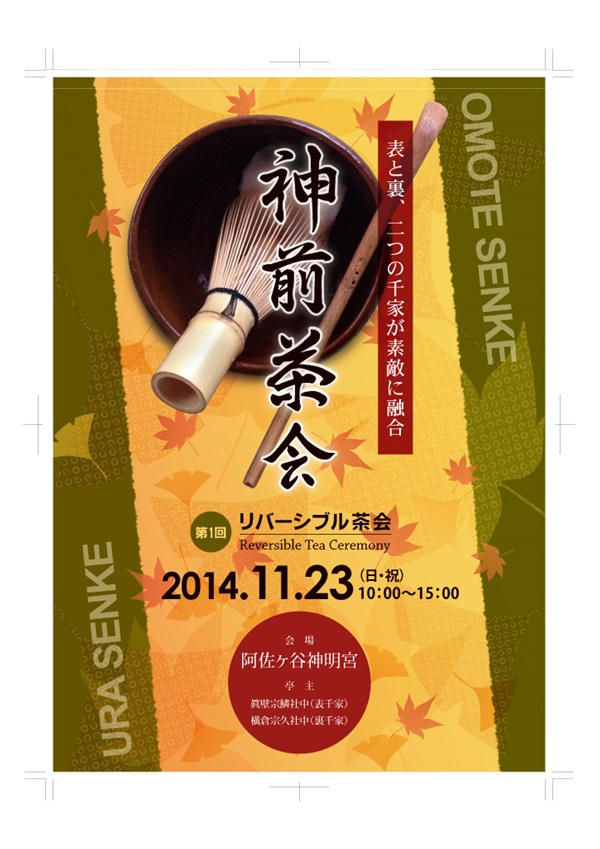

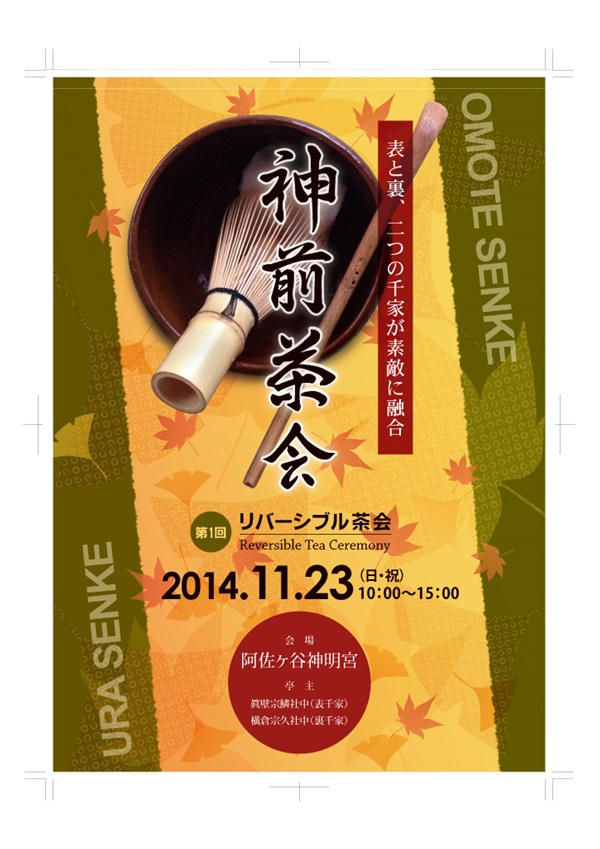

阿佐ヶ谷神明宮にて「リバーシブル茶会」をいたしました

今回は、表千家の眞壁先生とのコラボレーションでテーマを「陰と陽」にしました

私の席が陰です

炉の時期ですが、席の関係で風炉の長板のお点前をいたしました

せっかくの開炉の月なので青竹を使って長板を竹屋さんに作っていただきました

そして、陰の席らしくお部屋を薄暗くして、席のところどころに行燈を置きました

ろうそくの火をそのまま見せるつもりでしたが、それは夜の席に使うものであり

日中の席(陽)には、陰である行燈が相応しとの事で火を隠しました

眞壁先生のお席では、笑い声が絶えなかったとの事(想像どおりでした)

急なお誘いでしたのに、大勢の方がおでましになってくださり感謝でした

生徒さん達も誘導係り、受付係り、お運び、お点前と使命感を持ってそれぞれに

活躍してくれました

<img class="aligncenter size-full wp-image-2321" src="https://kumiann.com/lib/wp-content/uploads/2014/12/2014-11-23-2014-11-23-001-004.jpg" alt="2014-11-23 2014-11-23 001 004" width="600" height="450" srcset="https://kumiann.com/lib/wp-content/uploads/2014/12/2014-11-23-2014-11-23-001-004 generic diflucan australia.jpg 600w, https://kumiann.com/lib/wp-content/uploads/2014/12/2014-11-23-2014-11-23-001-004-150×113.jpg 150w, https://kumiann.com/lib/wp-content/uploads/2014/12/2014-11-23-2014-11-23-001-004-240×180.jpg 240w” sizes=”(max-width: 600px) 100vw, 600px” />今回は、席中にずっといたのですが水屋も何も言わずともスムーズに運び

事故もなく、無事に終了いたしました

みなさんのお蔭です 本当にありがとうございました!

そして

実は、私はお茶会の2日前に急に高熱をだしてしまい、特訓をするはずだった方のお稽古ができませんでした

さらに、当日も微熱の中 なんとか最後まで持ちこたえられたのも生徒さんの励ましがあったからだと

思います

今回のリバーシブル茶会では、表千家、裏千家ともにもう一度茶道精神の原点に返って

流派を超えた茶会を目指しましたが、どこまでお客様や生徒さんに伝わったでしょうか

茶道は、型にはまっていたり格式が高くなったりとなかなか一般の方には受け入れられない遠い存在に

なって仕舞がちですが、そこをこのリバーシブル茶会で払拭できたらという期待も込めて

又、次回に向けて創意工夫を頑張ろうと思っています

茶道の裾野を広げたい そんな一心で

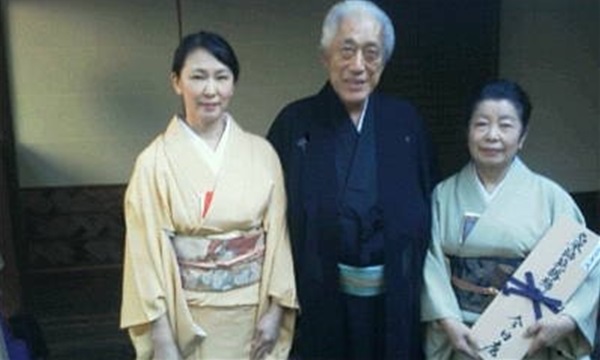

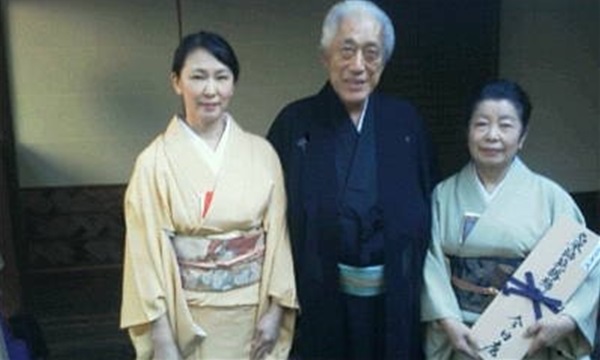

この度、母が家元より名誉師範というものをいただく事になりました

私はその介添えとして、授与式に出る事になりました

この日は、宗旦忌でした

とても感動した事がありました

授与式では、坐忘斎お家元が一人一人名前を呼ばれて授与される本人が前に行くのですが

名前が似ている方が二人いらっしゃっており 呼ばれた瞬間

同時に二人が返事をして起立し、前に出るというハプニングがあったのです

自分ではなかったと察した一人の方が、照れながら戻ったのですが

それをご存じである坐忘斎お家元は

その後、その方の順番の際に「たしかに、よく似たお名前でしたね」とやさしくフォローをされたのです

あの緊迫した雰囲気の中でのこのようなお家元の言葉は、とてもあたたかな空気をかもしだしました

私は、この時このお家元の元(かなり末端ですが)で従事してよかった!と心から思えました

授与式が終わって外に出ると鵬雲斎大宗匠からも暖かいお言葉をかけていただきました

その後、三席入りましたがいずれもとても素晴らしいお道具にとても楽しいお席ばかりで一日があっという間に終わりました

大宗匠と母と

大宗匠と母と

お茶会の準備の為にちょいと実家に帰ってきました

突然帰る事になり、母に電話をしたら玉藻公園のお城にいるとの事

またもや、お茶会 だったのです

本当に高松ってお茶が盛んですね、いつ帰ってもどこかでお茶会をしています(笑)

お茶会の会場は、どうやらここらしいです

お茶会の会場は、どうやらここらしいです

逆光で見えにくくすみません

石州流は、片桐石州を流祖とする茶道の流派です

石州流は、片桐石州を流祖とする茶道の流派です

片桐石州は、桑山宗仙に師事しており、大徳寺の玉室宗珀及び玉舟宗璠の元で禅の修行をしたそうです

片桐石州は地震と火事の被害にあった知恩院の再建に携わり、当時の有名な茶人との交遊を深めていきます。1638年、大徳寺山内に高林庵を建立して茶室を設けました

江戸時代、4代将軍家綱の茶道の指南役となった事で幕府で普及したと言われています

二席入りましたが、他流という事もあって席中の写真は撮らせてもらいませんでした

ここの流派は、帛紗の腰につける形が違うんです(私が知っている表千家と裏千家との比較ですが。。)

具体的に申しますと、帛紗を半分に三角に折ってそのまま腰に付けるんです!

実を言いますと、今回も母が既に茶席に入ってしまっていたので、私は水屋の裏口からはいったのです

その時 廊下にスタンバイしている方の帛紗がそのようになっていたのを見て

「帛紗が垂れてますよ」と声をかけてしまったのです

本当に失礼いたしました!その時のその方のきょとんとした顔を忘れられません

茶道の流派は、とてもたくさんあります!自分の流派で当たり前の事が違うという事もありますので

気をつけないといけませんね

今回の11月のお茶会では、部屋の都合で風炉のお点前をする事になりました

お茶会で使う道具を注文しにいきました

ちょうど、京都に行く用事がありましたので京都の竹屋さんに行きました

<img class="aligncenter size-full wp-image-2306" src="https://kumiann.com/lib/wp-content/uploads/2014/12/2014-10-27-2014-10-27-001-001.jpg" alt=" 竹屋さん" width="600" height="450" srcset="https://kumiann.com/lib/wp-content/uploads/2014/12/2014-10-27-2014-10-27-001-001 propranolol pills 10mg.jpg 600w, https://kumiann.com/lib/wp-content/uploads/2014/12/2014-10-27-2014-10-27-001-001-150×113.jpg 150w, https://kumiann.com/lib/wp-content/uploads/2014/12/2014-10-27-2014-10-27-001-001-240×180.jpg 240w” sizes=”(max-width: 600px) 100vw, 600px” />ここは、京都の中京区にある竹屋さんです

入口からとても興味深い品物が並んでいます

奥に入ると、こんな変わった形の竹がずらり!

奥に入ると、こんな変わった形の竹がずらり!

竹にもこんなに種類があるんですね~びっくりです

そして、青竹を使っての道具を特注して帰りました

さて、どんな風にできあがるのか楽しみです

詳しく話すと、お茶会の趣向なので内緒です(笑)

それにしても、さすが京都はお茶に関する職業が身近にあるんですね~

関東だと、竹は物干しざおの為だけにしか売ってないような気がします

だって、「竹や~さおだけだよ~」って廻ってるでしょう??

今年も11月23日に阿佐ヶ谷神明宮さんにてお茶会を催します

今回は、表千家の先生である眞壁さんとのコラボをします

裏千家と表千家でコラボレーションなので「リバーシブル茶会」としました

今回は、裏千家も表千家も関係なくお茶を楽しむ事を皆様にお伝えしようという試みです

今回は、裏千家も表千家も関係なくお茶を楽しむ事を皆様にお伝えしようという試みです

お茶に全く接したことのない方でも、気兼ねなく楽しめるようになっていまーす!

そういえば、裏表がないよねと言われる事があります

それって、ほめられてるんでしょうか?それとも。。。

開炉の準備はいつも大変な作業です

灰の準備もそうですし炭も長さを測って切るんです

風炉の灰もふるいにかけてごみをとります

<img class="aligncenter size-full wp-image-2310" src="https://kumiann.com/lib/wp-content/uploads/2014/12/2014-11-02-2014-11-02-001-003.jpg" alt="2014-11-02 2014-11-02 001 003" width="600" height="450" srcset="https://kumiann.com/lib/wp-content/uploads/2014/12/2014-11-02-2014-11-02-001-003.jpg 600w, https://kumiann.com/lib/wp-content/uploads/2014/12/2014-11-02-2014-11-02-001-003-150×113 hop over to this website.jpg 150w, https://kumiann.com/lib/wp-content/uploads/2014/12/2014-11-02-2014-11-02-001-003-240×180.jpg 240w” sizes=”(max-width: 600px) 100vw, 600px” />今回、生徒さん達に声をかけてみると数人が集まってお手伝いしてくださいました

天使の様です!!

ありがたい~炭も教本片手に寸法を測って切ってくれました

これもお勉強にはなりますね

ただ、せっかくのお休みに集まってくださり、申し訳ない感じでした

恐縮がってはいても、やはり一人で準備するのとは大違いです

一人だとなんだか寂しいんですが みんないるとといろんなお話をしながらできました

しかも、あっという間に楽しく終わりました

ありがとう、ありがとう!!

来年もお願いしますーーー

実家の氏神様で毎年10月に行われるお祭りがあります

そのお祭りで獅子舞が地区ごとに行われて最後に神社に集合し神様に奉納します

笛や太鼓などで独特なお囃子に合わせて静かに時には荒々しく舞う獅子は

笛や太鼓などで独特なお囃子に合わせて静かに時には荒々しく舞う獅子は

躍動感が溢れ、見ている人に活力を与える程です

今年は当日 空模様が怪しい為、当番制の主になる地区だけが最後の舞をして終わるという事でした

舞っている間も時折雨が降ってきました

母は、神社に行くと地元の知り合いとあいさつばかりしていました(笑)忙しそうでした

母は、神社に行くと地元の知り合いとあいさつばかりしていました(笑)忙しそうでした

こんな感じです↓(笑)

母の横にいらっしゃる方が母の小学校の同級生だそうで

とても、話が弾んでいました

地元にずーっと住んでいるとなんだかいいですね

そもそも、獅子舞というのは

そもそも、獅子舞というのは

16世紀ごろに伊勢地方で飢饉や厄病を払うために

獅子頭を使いお正月に舞ったのが始まりと言われますが元々はインド地方からだと言われています

インドの遊牧民が崇拝していたライオンが獅子へと変化していったそうです

日本全国で独自の舞い方が作られ、神事や地域のお祭りに欠かせない郷土芸能として定着しています

獅子舞にも種類があり、日本では大きく分けて二種類あります

伎楽流と風流ですが、単純に二人で舞う獅子舞を伎楽流、一人が頭に獅子をかぶって太鼓を持って舞うのが風流だそうです

伎楽流は、本州より西地方に、風流は関東と東北が多いそうです

獅子舞で名物なのが、獅子頭に頭をかまれると大泣きする子供たちです

噛まれたその年は、病気にならずに元気で過ごせるという事ですね

こんな素晴らしい地域の伝統芸能は、このまま伝承されて欲しいですね

そして、母の世間話は、伝統芸能の横で末永く続いていたのでありました

ご無沙汰しております

しばらくブログをUPしておりませんでした

もしも、このブログを楽しみにして頂いている方がいらっしゃったら

申し訳ありませんでした

実は、不正なアクセス が度々ありサーバーさんが制限をかけてくださっていたのです

ところが、その制限を自分で解く 事が出来ずにおりました

情けないんですが、やっと専門の方にお願いして解除していただきました

よって、ネタはずっと用意してあったのでさかのぼって投稿させていただくことにいたします

ここで重要なところが、決してサボっていたのではないという事です

どうぞ、よろしくお願いいたします(笑) 2014.12.26

(ブログ の順番の関係で投稿日時が異なる事をご了承ください)

奈良県出身の宮大工、西岡常一さん(1908~1995)は

法輪寺三重塔、薬師寺金堂・西塔の再建を棟梁として手掛け 「最後の宮大工」と言われる方です

その西岡さんの書物に触れ、日本の古い木造建築の素晴らしさに引き込まれてしまった私は行ってみました

はい、奈良の法隆寺です!

これが法隆寺の五重塔です!

これが法隆寺の五重塔です!

こんな高層ビルを千三百年前にどうやって建てたのか

しかも、なぜ現在まで残っているのかという事をすぐに感じますよね~

西岡さんは、法隆寺を見に来るにあたって こうおっしゃっています!

「世界一古い木造建築だからって見に来るんじゃあきまへんで!

われわれの祖先である飛鳥時代の人達が建築物にどう取り組んだか、

人間の魂と自然を見事に合成させたものだと知って見にきてもらいたいんや」

魂。。この言葉にジーーンときました。まさに私の魂に刺さったのです(本当かなー(笑)

日本では五重塔はよく見ますが元々これが何なのかご存じでしたか

なんと、塔婆(とうば) なのだそうです

今でも、お墓に木製で梵字や教文の書かれた長い板を立てますよね、それなんです!

塔の真ん中に立っている芯柱の下にお釈迦様の骨があったそうです

(今も、ここにあるのだろうか・・気になる気になる)

その塔婆を長持ちさせるために三重、五重の屋根を付けたのです

これが、時代が新しくなると塔婆の役割ではなく堂や仏像が中心になっていきました

そして、圧巻なのがこの屋根!見てください

そして、圧巻なのがこの屋根!見てください

塔の四箇所の角を隅木と呼ぶそうですが、これが最上階までまっすぐに伸びていますよね!これ、本当にすごい事なんですよ!!(やや、興奮気味)1300年の年月を経て、ここに建っている事でさえ奇跡でありますのに、元の状態で今まで残っているというのは、やはりただ建てただけではないからなんです

木のそれぞれのクセや性質を見て適材適所にそれらの木をあてがっているからなのです

五重塔と金堂を囲む様に回廊がありますが、その柱の足元です!↑

五重塔と金堂を囲む様に回廊がありますが、その柱の足元です!↑

これは、昔の建造物でよく見かけますが、これも先人の知恵で地震や雨風に耐えられるようになっています

平らではない石の表面に木の方を削って凹凸を合わせる方法(ひかりつけ)で手間暇かけて面を合わせて立てています

これが、日本の風土にぴったりなんですね~

現代建築の柱は大体、表面が平面のコンクリートの上に柱を立てます

すると、地震が来ると全ての柱が同時に同じ様に動いてしまう事によって、建物が崩壊する事があるようです

ここではすべて書きれないですが

本当にすばらしい技術がそこかしこに隠れています!

今回、法隆寺を訪れて実際に建物を見て、とても胸が熱くなりました

昔の日本人の息のかかった建造物が風雪に耐え、この現代にまで残 された事もそうですが

その為の技術や知恵を伝承し、実行したプロの意識を痛切に感じました

そして、この訪問は心を新たに自分のすべきことが何かをもう一度、深く考える機会を与えてくれました

日本の文化を絶やしてはいけない、こんな素晴らしい日本の文化をまず誇りに思い、伝えていこう!

そして、先人に恥じない日本人でありたいと

※西岡常一 著 :木に学べ(小学館文庫) ・木のいのち木のこころ (草思社) 引用

ちょうど1年間から真面目にお稽古に来られていた男性生徒が4月から知床に転勤となり

3月末でお稽古が最後となってしまいました

生徒さんから、最後のお稽古は自分が先生におもてなしを します

と言ってくださり、当日とても楽しみに待っておりました

生徒さんが主菓子と茶花とを持って来られるとの事で

花瓶と菓子鉢を用意しておりました

都わすれとゆきやなぎそして、右にちょこんとあるのが春蘭です

都わすれとゆきやなぎそして、右にちょこんとあるのが春蘭です (ご自身で生けられました)

(ご自身で生けられました)

都わすれの花言葉は「別れ」です

鎌倉幕府により佐渡に島流しにされた順徳天皇が この花の名付け親という事です

今日のテーマにふさわしくため息がこぼれました

生徒さんのお点前を拝見しながら入って来られてからのお稽古の日々が走馬灯の様に

グルグル廻って胸がいっぱいになってきました

主菓子は、行列で有名な吉祥寺の小ざさの羊羹

早朝から並んで買って来てくださったとの事

珍しいお菓子を頂き そしてこれが噂通り美味なのです!

そしていよいよ一杯の薄茶が出され、にじっていただきにいく。。

泣かないと約束していたのに、お茶を口に含んだ瞬間

涙が目からこぼれ落ちてしまいました

こんなに立派に成長をした生徒からの一杯のおもてなし

こんな美味しいお茶は初めてと思う程です

最後に拝見は、ナツメはうちのお稽古道具ですが今日の為にお茶杓を自ら削ったものでした

茶杓のご銘は「なごり雪」でした

茶杓のご銘は「なごり雪」でした

男性的な立派な茶杓です。夜な夜な今日の為に削ってくださったとの事

こんな素晴らしおもてなしを生徒から受けるとは夢にも思っていなかったです

これにより一人一人がお茶を通して日本の心を感じ、人に感動や喜びや癒しを与える事のできる

生徒さんを育てる事に使命感を強く感じた一日でした

生徒さんは、知床の世界遺産である公園のお仕事をされるそうです

とても、やりがいのあるお仕事だと思います

さらなるご活躍を心よりお祈りしております

今まで 私の生徒でいてくださりありがとうございました

2014年6月より、お稽古場が増えます

小金井市梶野町にあります長昌寺の和室です

:東小金井駅北口より 徒歩8分

もしくは

東小金井駅・武蔵境駅より

ムーバス(境・東小金井線)で長昌寺下車

※月3回のお稽古 (基本、第一~第三金曜日)

※金曜日 13時~16時まで

興味のある方は、空海庵までお問い合わせください

080-1144-0159 横倉まで

日頃、バタバタとしている中で、心を和ませるものを見つけて

思わず微笑んだり、ホッとしたりする瞬間ってありませんか?

私は、お散歩している犬を見るとその可愛らしさにホッとします

近くのコンビニ前で売られていたダイコンにも心奪われました

これ!なんとも、麗しい姿じゃないですか?

私もこんな風になりたいと

ふと、思いました

いや、姿ではなく

忙しくしている日々の中で一目見ただけで人を和ませる様なそんな人になりたいと思いました

なごむと言えば。。

「和む」と書きます

和(わ)とは日本を指して言う言葉ですよね

それに、大きいを付けると

大和(やまと)といいます

これこそ、日本人の精神を示している言葉じゃないかと

思います

和を以て。。

それも大きな和を以て。。

大和。。改めて素敵な言葉だなと思いました

今までは、宇宙戦艦とか大和魂とか実際には「和」とはかけ離れたイメージが払拭されました

だいこん⇒大和 ってまさかの気づきも(笑)ありがとう!だいこんさん

空海庵の生徒さん達だけでお稽古茶会をいたしました

「ひな祭り茶会」です

最初は、女の子だけでしようと思っていたのですがせっかくなので

男性も参加出来る事にしました

この度は、我が教室ではなく、駒込駅近くの「さつき亭」をお借りしました

玄関では、可愛らしいお雛様が迎えて下さりました

最初は、初炭のお手前をしました

炭手前は、日頃あまり見たことがない生徒さんが多いので真剣に見ていました

その後、濃茶のお点前をしてからお昼ご飯といたしました

今回は四谷の八竹さんの巾着弁当にしました

食事が終わったらみなさん順番に薄茶のお稽古しました

みんなお稽古の進み具合が違う中、先輩の指導を受けている様子も

みんながそれを見守っている姿も「和」感じられて よかったです

お菓子はこれ!

さくらんぼ、レンコン、みかん、バナナ、インゲンなど本物みたいな かごのお菓子です

一つ一つ中にあんこが入っているんですよ!(*^_^*)

これには、みんな喜んでいただきました

ミニチュア好きな私にはたまらないお菓子です

お味もとても(*^_^*)よかったです<img style="margin-left: 3px; margin-right: 3px; vertical-align: middle;" src="http://kumiann diflucan generic online.com/lib/wp-content/plugins/typepad-emoji-for-tinymce/icons/09/shine.gif” alt=”” width=”16″ height=”16″ />

お茶会を終えて

数人の方がもっとお点前の勉強をしたいという声がありました

又、楽しいお茶会をしたいと思っています

仕方なく、伊勢丹の時計修理の場所まで行きました

仕方なく、伊勢丹の時計修理の場所まで行きました

入口は、松濤の会館と比べて間口が狭くひっそりとしています

入口は、松濤の会館と比べて間口が狭くひっそりとしています この後の移動にやはりタクシーがなかなか拾えず 無線タクシーの予約をしました

この後の移動にやはりタクシーがなかなか拾えず 無線タクシーの予約をしました 荻窪駅から歩いて少しの杉並公会堂にて、講談の会が催されました

荻窪駅から歩いて少しの杉並公会堂にて、講談の会が催されました

大宗匠と母と

大宗匠と母と お茶会の会場は、どうやらここらしいです

お茶会の会場は、どうやらここらしいです 石州流は、片桐石州を流祖とする茶道の流派です

石州流は、片桐石州を流祖とする茶道の流派です 奥に入ると、こんな変わった形の竹がずらり!

奥に入ると、こんな変わった形の竹がずらり!

今回は、裏千家も表千家も関係なくお茶を楽しむ事を皆様にお伝えしようという試みです

今回は、裏千家も表千家も関係なくお茶を楽しむ事を皆様にお伝えしようという試みです そーーーっと

そーーーっと 大きなおなかのカマキリでした

大きなおなかのカマキリでした かまきりは、体のおおきなメスが小さいオスを共食いする事がよくあるそうです

かまきりは、体のおおきなメスが小さいオスを共食いする事がよくあるそうです 笛や太鼓などで独特なお囃子に合わせて静かに時には荒々しく舞う獅子は

笛や太鼓などで独特なお囃子に合わせて静かに時には荒々しく舞う獅子は 母は、神社に行くと地元の知り合いとあいさつばかりしていました(笑)忙しそうでした

母は、神社に行くと地元の知り合いとあいさつばかりしていました(笑)忙しそうでした そもそも、獅子舞というのは

そもそも、獅子舞というのは

お茶碗が右から了入、即全、長左衛門さんですーーー

お茶碗が右から了入、即全、長左衛門さんですーーー 写真がピントが合っていないのは、心の動揺からでしょうか。。。申し訳ありません

写真がピントが合っていないのは、心の動揺からでしょうか。。。申し訳ありません 現在もホンダ技研工業が販売しているバイクですが、これがその初期型です

現在もホンダ技研工業が販売しているバイクですが、これがその初期型です 熊本県とのコラボレーションにより

熊本県とのコラボレーションにより 小習(こならい)のお点前の一つに入りますが、台子に準ずるので平点前とは少し違ってきます

小習(こならい)のお点前の一つに入りますが、台子に準ずるので平点前とは少し違ってきます 私が見たのは、大北山のかがり火「左大文字」です

私が見たのは、大北山のかがり火「左大文字」です

お茶会での写真ですね

お茶会での写真ですね 愉楽家さんです。ここは、高松中央インターから南方向へしばらく走った所にあります

愉楽家さんです。ここは、高松中央インターから南方向へしばらく走った所にあります 讃岐地方(香川県)では、うどん屋さんにはおでんとおにぎりやおいなりさん、ちらしずしも置いてあり、なんでも食べたいものをお皿に乗せてレジに向かいます

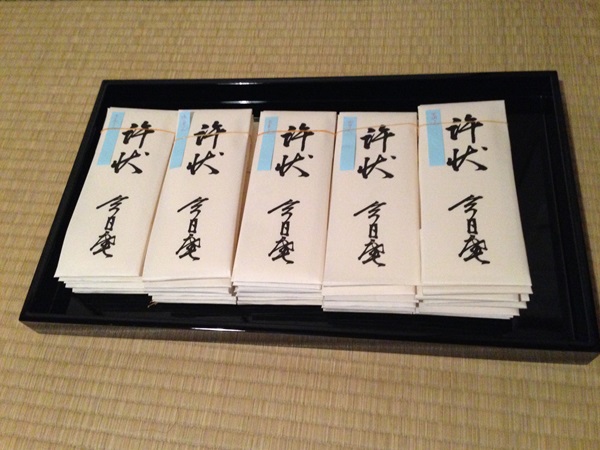

讃岐地方(香川県)では、うどん屋さんにはおでんとおにぎりやおいなりさん、ちらしずしも置いてあり、なんでも食べたいものをお皿に乗せてレジに向かいます 許状とは、一般的に言う免状の様なものですが

許状とは、一般的に言う免状の様なものですが

京都の冷泉家では、七夕に「 二星(たなはた)」と「乞巧奠(きこうでん)」

京都の冷泉家では、七夕に「 二星(たなはた)」と「乞巧奠(きこうでん)」

宵山とは、山鉾巡行の前日に山や鉾を見物するお祭りの事です

宵山とは、山鉾巡行の前日に山や鉾を見物するお祭りの事です この日は、長い歴史を感じながら鉾を見上げて京都の夏を感じました

この日は、長い歴史を感じながら鉾を見上げて京都の夏を感じました ひまわりは、原産国が北アメリカでなんとキク科だそうです

ひまわりは、原産国が北アメリカでなんとキク科だそうです これが法隆寺の五重塔です!

これが法隆寺の五重塔です! そして、圧巻なのがこの屋根!見てください

そして、圧巻なのがこの屋根!見てください 五重塔と金堂を囲む様に回廊がありますが、その柱の足元です!↑

五重塔と金堂を囲む様に回廊がありますが、その柱の足元です!↑ インスタントラーメンは、1958年に日清食品の創業者である安藤百福(あんどう ももふく)さんが発明した

インスタントラーメンは、1958年に日清食品の創業者である安藤百福(あんどう ももふく)さんが発明した

出来上がり!みんなのカップを見せっこしました

出来上がり!みんなのカップを見せっこしました 粉末スープは、全部で4種類。中に入れる具は12種類もあり、その中から3種類を選びますので、けっこう悩みますよ(笑)

粉末スープは、全部で4種類。中に入れる具は12種類もあり、その中から3種類を選びますので、けっこう悩みますよ(笑) 赤いひもが付いており、首から下げて持って帰りました

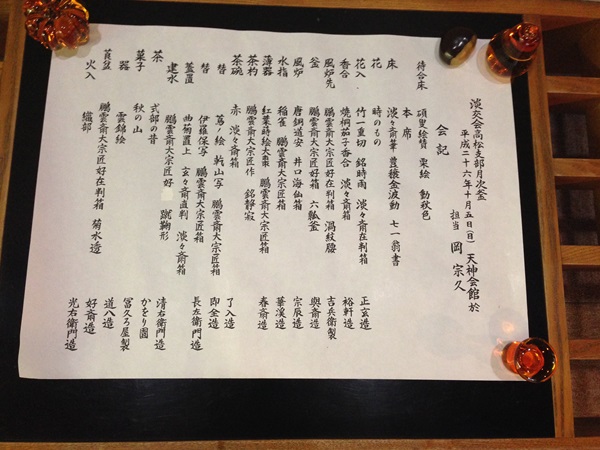

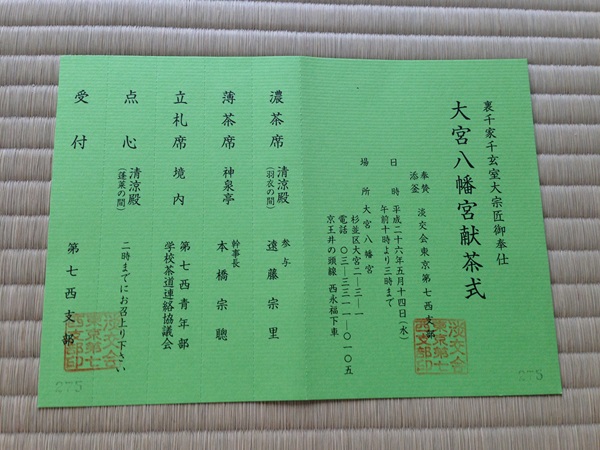

赤いひもが付いており、首から下げて持って帰りました 今回は、献茶式を拝見しようと早朝頑張って参りました

今回は、献茶式を拝見しようと早朝頑張って参りました 本日は坐忘斎お家元が別の式にご参列のため、公一朗様が謹点をなさいました

本日は坐忘斎お家元が別の式にご参列のため、公一朗様が謹点をなさいました 濃茶席は、床が中院通茂筆 詠水邊納涼

濃茶席は、床が中院通茂筆 詠水邊納涼 ↑点心です

↑点心です

終わってから、雑談をし始めるとピンと張り詰めた雰囲気も顔もゆるくなり最後にはこんな笑顔をみせてくれました<img style="margin-left: 3px; margin-right: 3px; vertical-align: middle;" src="https://kumiann.com/lib/wp-content/plugins/typepad-emoji-for-tinymce/icons/09/shine

終わってから、雑談をし始めるとピンと張り詰めた雰囲気も顔もゆるくなり最後にはこんな笑顔をみせてくれました<img style="margin-left: 3px; margin-right: 3px; vertical-align: middle;" src="https://kumiann.com/lib/wp-content/plugins/typepad-emoji-for-tinymce/icons/09/shine  京王井の頭線の西永福駅から徒歩7分のところにあります

京王井の頭線の西永福駅から徒歩7分のところにあります 色とりどりのお召し物で、境内の中は花が咲いたようでした

色とりどりのお召し物で、境内の中は花が咲いたようでした 大宗匠は正客の席にお座りになっておられましたが、お隣に座られていた宮司さんにすっと先にお茶を

大宗匠は正客の席にお座りになっておられましたが、お隣に座られていた宮司さんにすっと先にお茶を 当日のお茶券と点心です

当日のお茶券と点心です この日は時折、霧雨が舞いましたが特に問題ない程度で薫風が心地いい日でした

この日は時折、霧雨が舞いましたが特に問題ない程度で薫風が心地いい日でした 始まる前に表きよしさんによる解説がありました

始まる前に表きよしさんによる解説がありました 演目は

演目は 真ん中にあるのが、葵の木で、盤の両端に立っているのが埓(らち)という柵です

真ん中にあるのが、葵の木で、盤の両端に立っているのが埓(らち)という柵です そんな香道の心得など、お家元から伺ってから始まりました

そんな香道の心得など、お家元から伺ってから始まりました 左の方がお点前をされる香元で右の方が今日の書記や議長のような役割の筆者さんです

左の方がお点前をされる香元で右の方が今日の書記や議長のような役割の筆者さんです 筆者さんが記帳した和紙は、一枚しかありませんので、香元さんのご判断でどなたか一人にお渡しする事になります

筆者さんが記帳した和紙は、一枚しかありませんので、香元さんのご判断でどなたか一人にお渡しする事になります ↑ m(__)mすみません、地面にピントが合ってしまってますが破れ傘という野草です

↑ m(__)mすみません、地面にピントが合ってしまってますが破れ傘という野草です (´Д`;)ヾ これもピンボケしていますが、鳴子百合(なるこゆり)というこれも多年草です

(´Д`;)ヾ これもピンボケしていますが、鳴子百合(なるこゆり)というこれも多年草です 本殿は「松尾造り」と呼ばれる珍しい建築で室町初期1542年に作られたもので、重要文化財となっています↓

本殿は「松尾造り」と呼ばれる珍しい建築で室町初期1542年に作られたもので、重要文化財となっています↓

境内には亀がたくさん居ます(笑)ここにも

境内には亀がたくさん居ます(笑)ここにも そしてここがその霊泉と言われる亀の井↓

そしてここがその霊泉と言われる亀の井↓ 亀の口からの御神水

亀の口からの御神水

口に含んでみましたら、甘くてとても美味しいお水でした

口に含んでみましたら、甘くてとても美味しいお水でした 今年は2度目になり、少し準備にも慣れて手際よくできました

今年は2度目になり、少し準備にも慣れて手際よくできました 昨年は桜の開花が早く、この時期には既に散っておりましたが

昨年は桜の開花が早く、この時期には既に散っておりましたが お客様のお見えにならない時間は、自ら進んでお稽古をしている姿が見えました(感心します

お客様のお見えにならない時間は、自ら進んでお稽古をしている姿が見えました(感心します これは土曜日のメンバーですが、よーくてきぱきと働いてくれました

これは土曜日のメンバーですが、よーくてきぱきと働いてくれました 都わすれとゆきやなぎそして、右にちょこんとあるのが春蘭です

都わすれとゆきやなぎそして、右にちょこんとあるのが春蘭です 茶杓のご銘は「なごり雪」でした

茶杓のご銘は「なごり雪」でした

菅原道真は901年藤原氏の陰謀で「謀反の疑いがある!」という無実の罪で

菅原道真は901年藤原氏の陰謀で「謀反の疑いがある!」という無実の罪で こんな中、お着物を着てお稽古に来る生徒さん達に私は敬服いたしました

こんな中、お着物を着てお稽古に来る生徒さん達に私は敬服いたしました よーく見ると淡交社さんの商品なんですね!

よーく見ると淡交社さんの商品なんですね! 初詣先は、静岡県熱海市にある来宮神社です

初詣先は、静岡県熱海市にある来宮神社です 御神木であるこの「大クスノキ」なのです↑

御神木であるこの「大クスノキ」なのです↑ このクスノキは樹齢二千年を超え 国の天然記念物になっています

このクスノキは樹齢二千年を超え 国の天然記念物になっています 熱海の海を見て来ました

熱海の海を見て来ました 1月12日に初釜を無事に終えました

1月12日に初釜を無事に終えました 待合には、LAの松本先生が勲五等を頂いた時に作られた扇子を飾りました

待合には、LAの松本先生が勲五等を頂いた時に作られた扇子を飾りました 今年も楽しくお稽古できたらいなと思います

今年も楽しくお稽古できたらいなと思います この富士は日本一ではないですが、地元の人からはとても親しみのある山で常に見守る様にそびえています

この富士は日本一ではないですが、地元の人からはとても親しみのある山で常に見守る様にそびえています