先日、福岡にゆかりのある生徒さん二人が福岡ではとても有名なお菓子の話をしてました

お菓子なのにそうめんという名のお菓子だとか。。

とても興味津々な私に後日それをお土産に持ってきて頂きました!

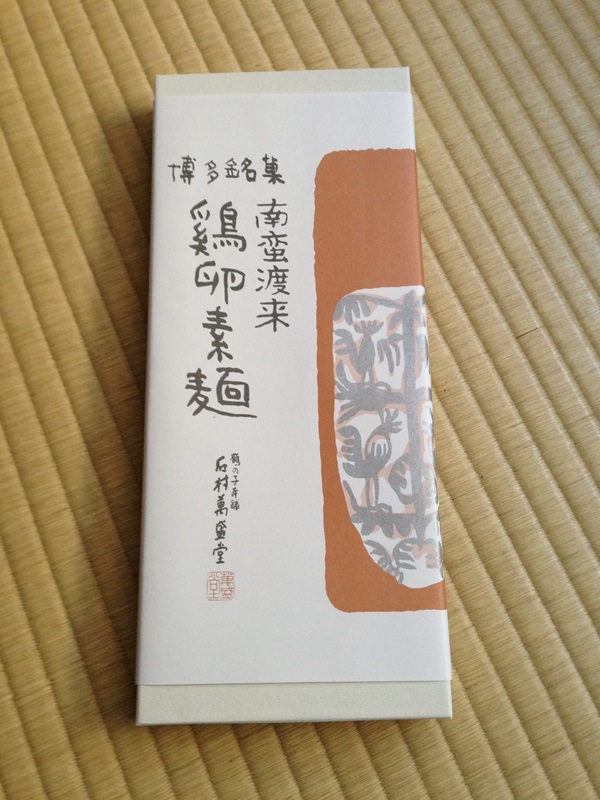

これがその鶏卵そうめんなのです![]()

箱を開けてびっくり!ふわっと香る卵のかおりと共に黄金色をしたお菓子が出てきました

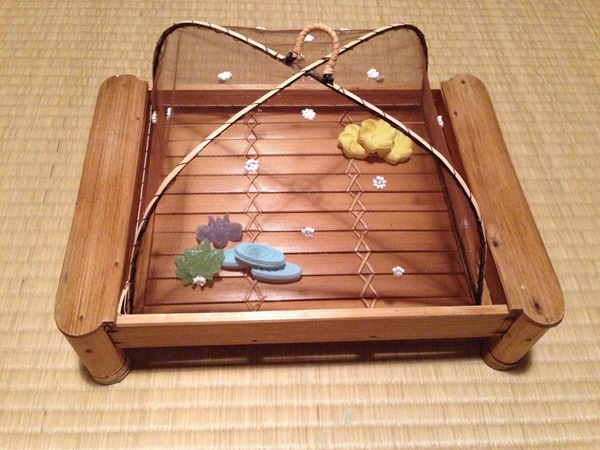

箱を開けてびっくり!ふわっと香る卵のかおりと共に黄金色をしたお菓子が出てきました![]()

福岡の方は珍しくないので敢えてお土産に選ばなかったとおっしゃってましたが

なにが何が。。。とっても珍しいものと思います

そして、触ると柔らかくて少しねばりけのある感じなのです

そして、触ると柔らかくて少しねばりけのある感じなのです

包丁で切って菓子器に入れてみました![]()

この鶏卵素麺は、ポルトガルから伝来したもので、作り方はなんと!

この鶏卵素麺は、ポルトガルから伝来したもので、作り方はなんと!

氷砂糖を沸騰させたものに卵黄を流して冷やして固めたものなのだそうです

福岡市の銘菓だそうですが、京都、大阪でも同じ様なお菓子が売られているそうです![]()

「鶴乃子」という和菓子をご存じですか![]() 白いマシュマロの様なふわふわしたお菓子なのですが

白いマシュマロの様なふわふわしたお菓子なのですが

これは、鶏卵素麺を作る際に残ってしまう卵白を有効利用するために石村萬盛堂さんの創業者が発明されて

これは、鶏卵素麺を作る際に残ってしまう卵白を有効利用するために石村萬盛堂さんの創業者が発明されて

1977年から発売されたものだとか![]()

そして、ホワイトデー![]() でお返しをマシュマロ!としたのもこの会社の社長さんなのだそうですよ

でお返しをマシュマロ!としたのもこの会社の社長さんなのだそうですよ

ブログ 最新記事

Archives

- 2023年11月 (1)

- 2023年5月 (1)

- 2022年1月 (1)

- 2021年8月 (1)

- 2021年6月 (1)

- 2020年10月 (1)

- 2018年7月 (1)

- 2016年10月 (1)

- 2016年8月 (1)

- 2016年7月 (2)

- 2016年5月 (2)

- 2016年3月 (1)

- 2016年2月 (2)

- 2016年1月 (3)

- 2015年12月 (2)

- 2015年11月 (4)

- 2015年10月 (2)

- 2015年8月 (2)

- 2015年7月 (3)

- 2015年6月 (1)

- 2015年5月 (3)

- 2015年4月 (2)

- 2015年3月 (5)

- 2015年2月 (2)

- 2015年1月 (4)

- 2014年12月 (4)

- 2014年11月 (6)

- 2014年10月 (4)

- 2014年9月 (2)

- 2014年8月 (4)

- 2014年7月 (4)

- 2014年6月 (4)

- 2014年5月 (3)

- 2014年4月 (3)

- 2014年3月 (5)

- 2014年2月 (3)

前回のと比べて少しバージョンUPしました

前回のと比べて少しバージョンUPしました そこでジャカルタを調べてみました

そこでジャカルタを調べてみました

どれがいいですか

どれがいいですか